こんなに優しい空気があるのだろうか。

音を弾くもの、

音を調整するものが重なると、

あの美しい世界が作り出される。

「羊と鋼の森」は、宮下奈都さんの作品で2016年本屋大賞で大賞を受賞。

- 「羊と鋼の森」を読んだ人におすすめ!

「旅猫リポート」サトルとナナが旅先で出会った、友人たちの現在

「旅猫リポート」結末でナナの飼い主は誰になる?揺るぎない答え

「コーヒーが冷めないうちに」喫茶店にどうしても来てしまう理由

「コーヒーが冷めないうちに」続編で謎だった女性の正体が判明!

「人形の眠る家」あらすじで分かる衝撃的な展開に驚きを隠せない

「人魚の眠る家」内容が進むと家族に変化が!もう後戻り出来ない

「かもめ食堂」小説で描かれた、サチエがフィンランドに行くまで

買取スタッフのつぶやき管理人のMira.Buleです。

2018年には山崎賢人さん主演で映画化もされました。

山崎賢人さんが演じた外村(とむら)は、ピアノを弾くこともできないし、音楽の知識が豊富だったわけでもない。

そんな彼がなぜピアノ調律師になり、悩み・成長しようと努力したのか?

それは…タイトルにある森が深く関わっていました。

この記事でわかることは、

タイトルが示す重要性

外村が目指すピアノ調律師とは?

最終的にたどり着く場所

※個人的な本の感想そして作品の内容を詳しく書いています。あくまでも参考程度にご覧ください。

この記事の目次

「羊と鋼の森」というタイトルが示す重要性

都会の中では感じられない

静かな時間が流れる空間。

進む道に迷った時は、もう一度森を感じたい。

「羊と鋼の森」タイトルに隠された秘密

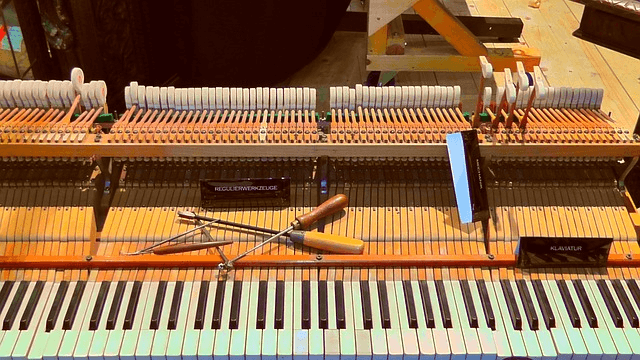

タイトルである羊と鋼の森の意味を紐解いていくと、

・羊…

ピアノの弦を叩くハンマーに、圧縮されたフェルト(羊毛)がついている。

・鋼…

ピアノの弦のこと。

・森…

ピアノの材質である木材のこと。

つまりピアノは、タイトルそのものを表現していました。そして羊がいることで、調律師はピアノと向き合えるということ。

タイトルだけみると、正直なんの話かよくわかりませんでしたが、意味を知ると納得でしたね。

ピアノ調律師「板鳥」との出会いが運命を変える

主人公である外村はある日、高校の体育館でピアノの調整にきたピアノ調律師の板鳥に出会います。

そこで調律されたピアノの音色を聞くと、森の景色が浮かび、まるで森の匂いがした錯覚を覚えました。

それは…生まれ育った北海道の豊かな自然が生みだす匂いだったのです。

調律師という仕事に「森」を感じた外村は、これが自分の進む道と確信しました。

高校を出ても特にやりたいこともなく、目的もなかった彼が調律師になるため、家族を説得して東京の専門学校へ行くことを決意。

そして再び北海道に戻り、板鳥のいる江頭楽器店に就職しました。

そこには外村が幼い頃に過ごした大自然の中に様々な「音」が存在していたのです。

「羊と鋼の森」で外村は板鳥のような調律師になれる?

主人公の外村は、真面目な性格ゆえに早く成長したいと焦りますが…。

迷い込んだ森から、なかなか抜け出せない状況に。

でも出口は自分しか探すことはできません。

果たしてそこから脱却することができるのでしょうか?

目指すところは険しき道…でもその中で救われた一言

外村は早く立派な調律師になりたくて、仕事のあとでも調律の練習をし、普段からクラシックを聴くなど努力をしますが…。

調律師としては、右も左も分からない外村。

同じ江頭楽器店で働く、先輩調律師の柳や元ピアニストで耳が良い秋野からもたくさん学び努力をしますが、なかなか自分が思い描く音を出すことができません。

ピアノが弾けるわけでもなく音楽の素質もない。

耳もたいして良いわけではない。

でもそんな自分の今の現状を、受け入れることにしました。

才能という言葉で紛らわせてはいけない。あきらめる口実に使うわけにはいかない。経験や、訓練や、努力や、知恵、機転、根気、そして情熱。才能が足りないなら、そういうもので置き換えよう。

羊と鋼の森より

そんな外村を見た板鳥から、

焦ってはいけません。こつこつ、こつこつです。

…と言われます。

その言葉を聞いて焦る必要はないんだと気付かされます。

新たな出会いで思い描く音と巡り合える?

ようやく補助としてですが、先輩と一緒に家庭を回れるようになり、ピアノと様々な持ち主に出会いました。

そこで今後を左右する、

双子の女子高生姉の和音(かずね)と妹の由仁(ゆに)に出会います。

外見はそっくりでも、奏でる音色はまったく違いました。

そしてある日、ひょんなことからまだ調律師になって5ヶ月の外村が、2人のピアノの調律をすることになります。

調子が悪いところを直すことはできますが、お客さんの希望の音を出すという腕ははまだありません。

でも力になりたい一心でチャレンジします。

ところが繊細な調律はまだ難しく、逆に状態を悪くしてしまう結果に。

自信をなくし落ち込んだ彼は板鳥に、

どんな音を目指していますか?

と質問しました。

すると原民喜(はらたみき)の言葉を引用して、この言葉が目指す音だと言います。

明るく静かな澄んで懐かしい文体

少しは甘えているようでありながら

きびしく深いものを湛えている文体

夢のように美しいが現実のように確かな文体

それが調律師としての自分が理想とする姿なのだと聞き、そこからさまざまな葛藤と失敗を繰り返しながらも外村は成長していきます。

羊と鋼の森でようやく見つけた森の先の道

物語はただ静かに時間が流れます。

そんな中、板鳥に同行したコンサートの調律で価値観が変わります。

それは…家庭用の調律しかしたことのない外村にとって、感じたことのない広い会場での音は、まさに森の先にある音。

ようやく本当に目指す夢が見つかりました。

そして双子の姉和音もピアニストを目指し、妹の由仁は姉のピアノを調律するために、調教師を目指すという夢を見つけました。

この物語の最後には、外村の心に森の景色が広がり、光が差し込んだ瞬間があります。

時間がかかっても、まわり道になっても、この道を行けばいい。 何もないと思っていた森で、なんでもない風景の中に、すべてがあったのだと思う。 隠されていたのではなく、ただ見つけられなかっただけだ。 安心してよかったのだ。僕には何もなくても、美しいものも、音楽も、もともと世界に溶けている。

羊と鋼の森より

「羊と鋼の森」という物語の中で静かな時間を体験できる

一筋の道は間違いなく存在した。

見つけた時に人は大きく見える。

胸を張ることができる。

森はいつも自分のそばにいてくれたんだと実感する。

文字の表現力がすごい

作品の特徴である描写は、ピアノをやっていなくてもピアノの音をイメージできます。

さらに映画を見た私としては、音と映像の方がピアノの世界を表現しやすいのでは?と思い込んでいましたが…。

でも小説の方が繊細な表現力が、読み手それぞれの感性で物語を想像できるので、無限にイメージすることができました。

そしてキーワードとして、森の存在があります。

主人公の心は常に森とリンクしていて、まるで私たちも実際に森の中に立っているかのような…そんな気持ちになりました。

物語の全てと人生において、役に立つ言葉ばかりでしたね。

「羊と鋼の森」映画見るなら無料トライアル実施中!<U-NEXT>![]()

以上【羊と鋼の森】タイトルに秘められたピアノ調教師という仕事の奥深さでした。このページを最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。